経験豊富なリサーチャーがフルサポートし、最適な調査プランをご提案します。

価格受容性調査を行う目的は、価格設定に関する様々な疑問に答え、より効果的な価格戦略を立案するための客観的根拠を得ることです。

具体的に何を知りたいかによって、調査設計や分析手法は異なります。

例えば、新商品に対して生活者がいくらなら買い、いくらだと高すぎると感じるかといった「適正価格の範囲」自体を特定したいケース(PSM分析)や、もし価格を〇〇円に変更したら、どれだけの顧客が離れたり、逆に競合から乗り換えてきたりするのか、「シェア変動」を予測したいという目的もあります(CVM分析など)。また、価格と他の製品特徴(機能、ブランド等)を総合的に評価し、価値に見合った「最適なスペックと価格の組み合わせ」をシミュレーションする調査(コンジョイント分析)も可能です。

目的に応じた手法で、価格の受容性を探ることができます。

- 商品の適正価格帯の把握(PSM分析)

商品の適正価格帯を知るため

【提示価格範囲内での上限~下限の購入可能額】

- 価格変更によるシェア獲得シミュレーション(CVM分析)

価格変更によるシェア獲得シミュレーションのため

【複数の金額パターンへの支払意思】

- 商品の各スペックと価格のシミュレーション(コンジョイント分析)

商品の各スペックと価格を連動させたシミュレーションのため

【複数のスペックパターン内での最購入意向】

価格受容性調査の手法・進め方

価格受容性調査の進め方は、まず調査の出発点として、何を明らかにしたいのかという「目的」と、価格に関する具体的な「課題」を定義することから始まります。

次に、その課題を解決するために最も適した「価格評価アプローチ」を選びます。例えば、適正価格帯を知りたいならPSM分析、スペックとの関係を見たいならコンジョイント分析、といった具合です。この分析アプローチの実施に適した「調査手法」として、多くの場合WEB定量調査が用いられます。

そして、評価を求める対象として、商品の「ターゲット層」や「自社商品利用者」など、目的に合致した「調査対象者」を選定するという流れで、調査全体の計画を立てていきます。

調査設計

調査目的の明確化

新製品の価格決定や既存製品の価格改定、価格弾力性の把握等、どのような価格に関する課題を解決したいのか、その結果をどのような意思決定に繋げたいのかを明確にします。その上で、調査で明らかにするべき具体的な課題を定義することが重要です。

価格評価アプローチの選定

調査目的(例:心理的な適正価格帯を知りたい、特定の価格での購入確率を知りたい、価格と他のスペックの最適な組み合わせを知りたいなど)に応じて、最も適した価格評価の分析手法を選定します。代表的な手法として、PSM分析、CVM分析、コンジョイント分析などがあり、この選択が質問設計や分析方法の根幹となります。

代表的な調査手法

WEB定量調査

呈示パターンの組み合わせからサンプル数が必要となるほか、数値入力の利便性から、ネットリサーチなどのWeb定量調査で行うことが多い。

調査対象者選定

商品ターゲットとなる性・年齢層

一定期間内自社商品利用者

普段の価格重視度

普段、その製品カテゴリーの商品やサービスを選ぶ際に、価格をどの程度重視しているかを伺います。回答者の価格に対する感度を把握し、価格評価の分析軸として用います。

質問例:

あなたが普段、[製品カテゴリー名]の商品を選ぶ際、価格をどの程度重視しますか?

回答方式:

単一選択(非常に重視する~まったく重視しない)

PSM分析に関する設問

この製品・サービスについて、どのくらいの価格から「高すぎてとても手が出せない・購入/利用の対象外だ」と感じ始めるかを尋ねます。これ以上の価格では需要がほぼなくなる境界線を探ります。

質問例:

ご覧いただいた [製品・サービス名] について、どのくらいの価格から「高すぎて、とても自分には買えない」と感じ始めますか?

回答方式:

数値入力(金額)

特定価格での購入意向

提示された特定の価格で、その製品・サービスを購入したいと思うか、その意向の強さを伺います。価格弾力性や需要予測の基礎データとなります。

質問例:

[製品・サービス名] が 【〇〇円】 で販売されるとしたら、あなたはこの価格で購入したいと思いますか?

回答方式:

単一選択(ぜひ購入したい~まったく購入したくない)

複数スペックパターンにおける購入意向

商品スペックと価格が組み合わさった場合の購入意向を測る設問です。異なるスペックの組み合わせに対する消費者の反応を評価します。

質問例:

以下のスペックと価格の組み合わせにおいて、もっとも購入したいものを1つだけお選びください。

回答方式:

単一選択(価格:2,000円、機能A、サイズM、価格:2,500円、機能A、サイズL、価格:2,000円、機能B、サイズM、価格:3,000円、機能B、サイズL など)

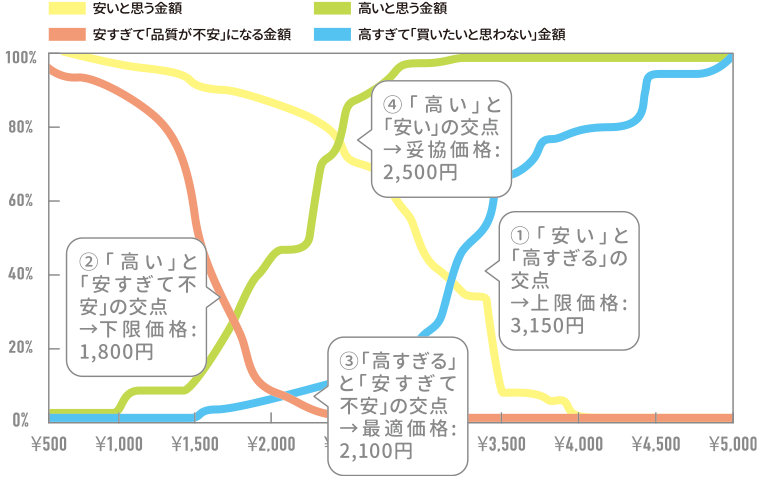

商品の適正価格帯の把握(PSM分析)

PSM(Price Sensitivity Measurement=価格感度測定)分析で適正価格帯を算出します。

- (1)上限価格→これ以上高いと買ってもらえなくなる価格

- (2)下限価格→これ以上安くすると「品質が悪い?」と疑われる価格

- (3)最適価格→高くもなく安くもない、ちょうどよいと感じる価格

- (4)妥協価格→高い、安いに評価は分かれるがこれくらいでも仕方ないと感じる価格

「モバイルバッテリー」PSM分析

結果の見方(例)

- 新商品「モバイルバッテリー」の受容価格帯は1,800円~3,150円。

- 最適価格は2,100円ですが、限定性を売りにした商品なので、妥協価格(2,500円)から上限価格(3,150円)で価格を検討します。

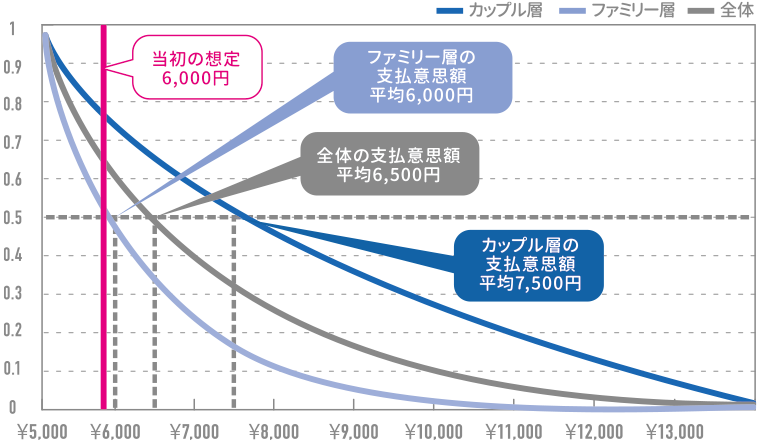

価格変更によるシェア獲得シミュレーション(CVM分析)

CVM(Contingent Valuation Method=仮想評価法)分析で、価格変更によるシェア獲得シミュレーションが行えます。主に環境保全などの価格をつけることのできないものの価値を金額として評価する方法。「支払ってよい金額」を把握することで、金額を変更した際のシェア変動を確認できます。

「○○遊園地年間パスポート」CVM分析

結果の見方(例)

- 価格が上がるにつれて、その価格を許容する人は減っていきます。

- 販売価格は6,000円と想定していましたが、 CVM分析でシェア50%のラインみると、カップルは7,500円でも許容されていました。

- カップルをターゲットに、想定価格より上に設定し、リピート訴求を検討します。

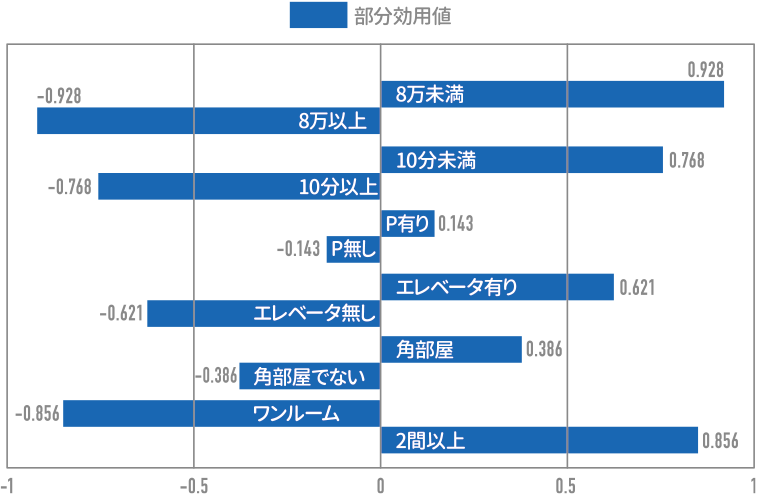

商品の各スペックと価格のシミュレーション(コンジョイント分析)

コンジョイント分析で、最適な組み合わせを算出します。新商品の各スペックを決めるにあたり、生活者の利用意向を高める、各スペックの最適な組合せがコンジョイント分析でわかります。各々のスペックの重要度も算出できます。組み合わせを変えた場合の利用意向がどう変化するかのシミュレーションも可能です。

「単身向け賃貸マンション」コンジョイント分析

結果の見方(例)

- 単身向け賃貸マンションの利用意向を高める要素として、「賃貸料(安い)」「間取り(2間以上)」が重要な要素です。

- 「駐車場(有り)」や「角部屋である」は、あまり重視されません。

- シミュレーション例 ※( )内の数値は部分効用値=重要度

※シミュレーション(1) 家賃78,000円

「賃貸料」78,000円(0.928)+「駅から5分」(0.768)+「駐車場無し」(−0.143)+「エレベータ有り」(0.621)+「角部屋」(0.386)+「ワンルーム」(−0.856)=効用値合計1.704※シミュレーション(2) 家賃8万円以上

「賃貸料」8万円以上(−0.928)+「駅から5分」(0.768)+「駐車場有り」(0.143)+「エレベータ有り」(0.621)+「角部屋」(0.386)+「1LDK」(0.856)=効用値合計1.846※もし、家賃を8万円以上とする場合は、シミュレーション(2)のように、「駐車場有り」、「1LDK」に変更することで、「賃貸料」8万円以上(−0.928)の賃料上昇による効用値(重要度)のマイナス分と相殺することができます。

PMS分析で、価格感(上限価格、下限価格、最適価格、妥協価格)を把握。

対象者条件 商品ターゲットとなる性・年齢層/一定期間内での競合商品ユーザー

サンプル数 1,000ss

設問数 スクリーニング10問/本調査30問

概算費用 1,500,000円~(税別)※調査票作成~WEB実査~集計・報告書作成(GT・ローデータ/クロス集計/報告書/シュミレーションツール(CVM)納品)

経験豊富なリサーチャーがフルサポートし、最適な調査プランをご提案します。